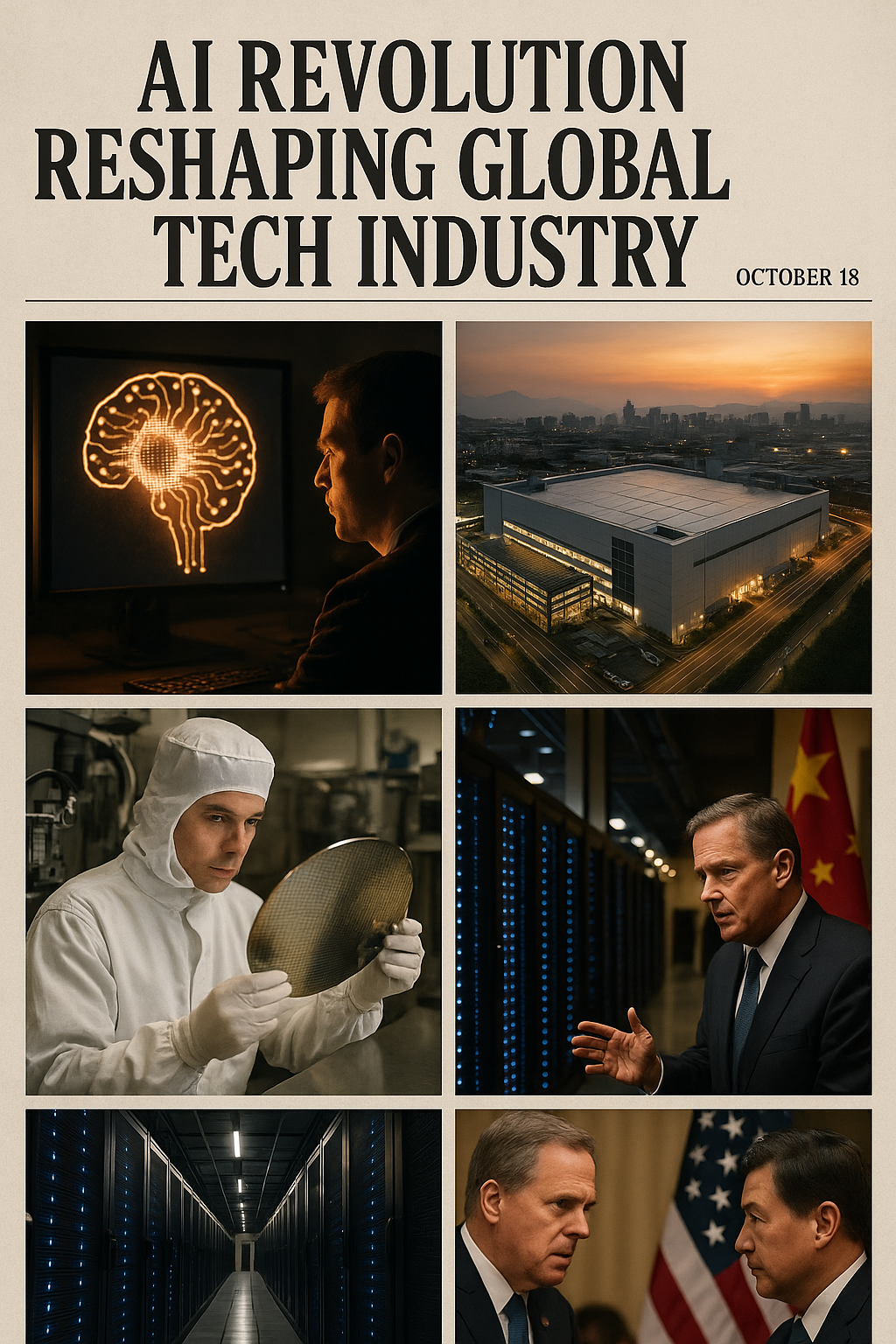

人工智慧(AI)無疑是現今最熱門的科技關鍵字,然而,您是否想過這股浪潮正如何重塑我們的全球產業版圖,甚至悄悄改變了日常生活的樣貌?

就在2025年10月18日這天,幾則看似獨立的新聞,實則勾勒出AI時代下,全球科技產業動盪而又充滿機會的真實樣貌,特別是台灣在全球供應鏈中的關鍵地位,以及我們將面臨的深遠影響。

這波AI熱潮並非一時的流行,它正深入半導體產業的核心,促使全球供應鏈進行前所未有的戰略調整。 諸如Nvidia與台積電攜手首度推出美國製Blackwell晶圓的消息,不僅象徵著半導體製造重心的一種「再平衡」,也反映出地緣政治風險下的產能多元化佈局。 在此背景下,美國亞利桑那州正因晶片產業重心轉移而掀起淘金潮,不再只是昔日的沙塵暴,而是新興科技樞紐。 同步地,中國也積極推動技術自主,如中國移動宣示三年內將全面採用國產晶片,以及稀土出口新規,在在顯示各國在科技領域的競逐已從單純的市場競爭,上升到國家戰略層級。

這些發展對台灣而言,是挑戰,更是機遇。 台灣在全球半導體供應鏈中扮演著不可或缺的角色,從先進製程到封裝技術,都握有舉足輕重的地位。 例如,日月光第13屆封裝技研發表會聚焦AI智慧製造,正說明台灣在AI晶片後段製程的創新力。 然而,地緣政治的角力也隨之而來,像是荷蘭安世半導體事件,在荷蘭政府接管後,立即引發中方實施出口管制,顯示科技貿易壁壘的真實影響。 另一方面,AI的影響力正從硬體層面延伸到基礎科學研究,THOR AI系統成功破解百年物理難題,證明AI不僅提升了產業效率,更加速了科學發現的進程。 然而,這股AI熱潮也帶來了意想不到的副作用。 全美因AI資料中心需求急增,掀起「自建電力潮」,凸顯了AI對能源消耗的巨大壓力。 這提醒我們,在追求科技進步的同時,也必須正視其對環境與基礎設施的衝擊。 就像電動車市場,儘管備受看好,但也面臨現實挑戰,例如許多車主正經歷「充電地獄」,甚至通用汽車也因補助退場與市場需求放緩而縮減電動車產能。 這兩天的消息中,AI助新應材(4749)成半導體新星,反映了台灣企業在全球AI供應鏈中的新機會點,也暗示著投資人對相關概念股的熱情。

展望未來,台灣在AI與半導體的全球戰略地位將更加顯著。 然而,這也意味著我們必須更敏銳地應對國際情勢的變化,並加速能源轉型,以滿足AI帶來的巨大電力需求。 正如Google執行長承認ChatGPT的領先,但強調持續佈局AI,這提醒我們,競爭無處不在,而快速應變、擁抱創新才是生存之道。 我們必須思考,如何將技術優勢轉化為真正的經濟動能,同時兼顧永續發展,確保台灣不僅是世界的晶片核心,更是未來科技浪潮中的燈塔。