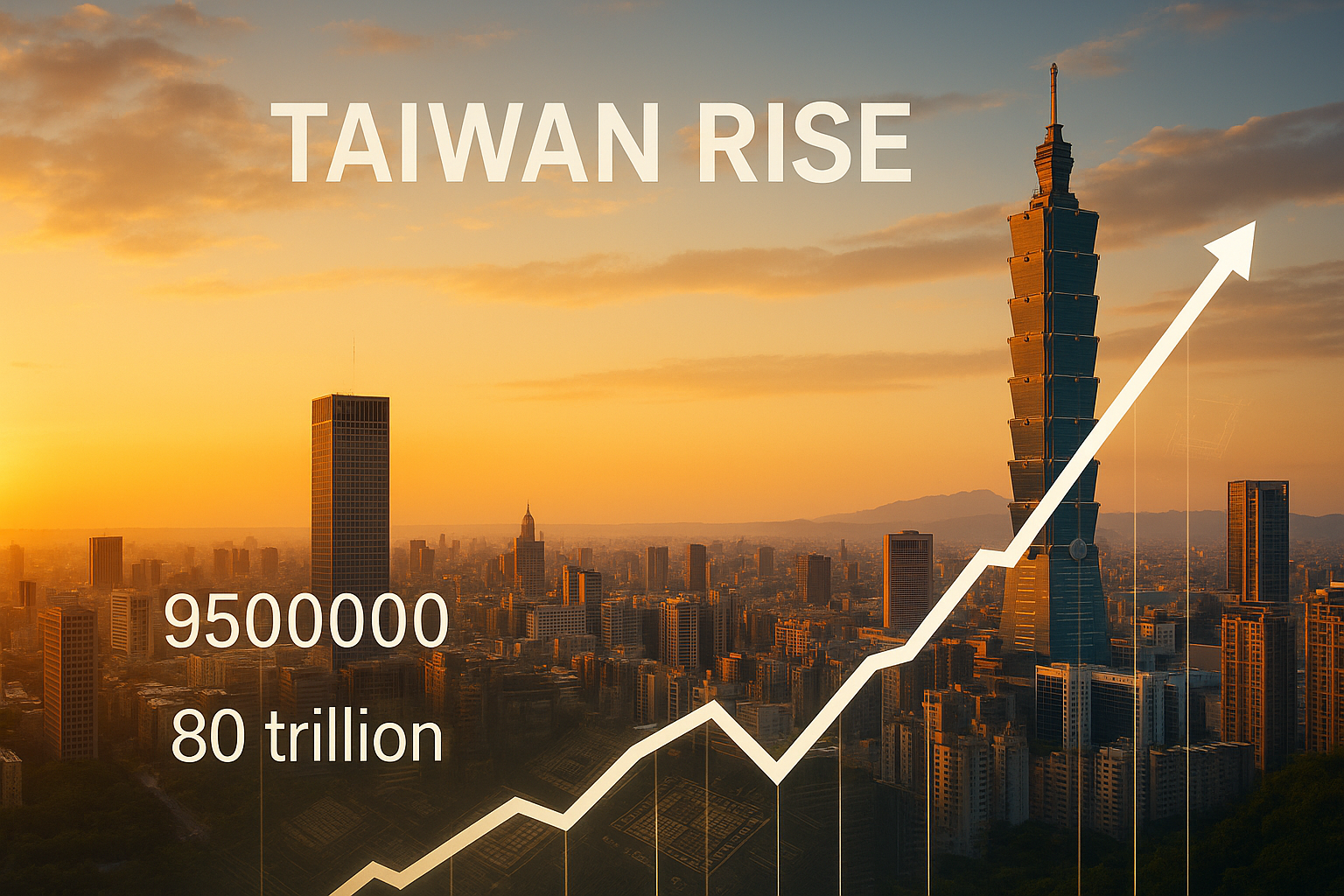

近期報導指出,臺灣人均財富已攀升至近九百五十萬元,不僅位居全球前十五,更超越了日本和韓國。

與此同時,臺灣加權股價指數的市值也創下新高,突破了八十兆元大關,擠身全球前十大證券市場之列。

這兩則在二零二五年九月九日與九月十日接連傳出的經濟喜訊,不只是一堆冰冷的數字,更深層地反映出臺灣在全球經濟版圖中不可忽視的地位轉變,值得我們深入探究其背後的意義與影響。

這份令人振奮的財富數據,主要來自瑞士信貸與富達投信等機構的綜合評估,他們將不動產、金融資產與負債納入計算,呈現出臺灣民眾的平均資產淨值。

股市的亮眼表現則與臺灣在全球供應鏈中的關鍵角色息息相關。

尤其在人工智慧(AI)浪潮席捲全球之際,臺灣半導體產業的龍頭地位,例如台積電在高階製程的市佔率已突破七成,持續鞏固其霸主地位,無疑是這波經濟成長的主要引擎。

獲利勁揚帶動全球股市可望攀峰這類消息不斷強化投資人信心,使資金持續湧入。

此外,政府的財經政策,如賴清德總統推動的半導體產業發展策略,以及銀行公會助企業匯率避險的四大方向,也為經濟穩定增長提供了堅實的後盾。

這種延續性的產業優勢與政策支持,讓臺灣在全球逆風中,依然展現強勁的韌性。

然而,當我們沉浸在臺灣經濟成就的喜悅時,許多人心中或許會浮現一個疑問:「這數字是不是把我平均掉了?」的確,雖然整體平均財富數據亮眼,但財富分配的公平性始終是社會關注的焦點。

這不只是數字的波動,而是反映出臺灣經濟結構正經歷的深層轉變。

對投資人來說,這顯示臺灣股市已從過去的淺碟市場,逐漸走向具備國際競爭力的深水區。

臺股的成長潛力,不僅來自於本地產業的優勢,更受益於全球資金對高科技供應鏈的青睞。

因此,盲目追逐短線漲幅並非上策,長期持有具備核心競爭力的優質企業,才能在牛市中穩健獲利。

對於一般民眾和中小企業而言,這些數據的意義可能更為複雜。

當央行總裁楊金龍宣布升息,意圖箭指通膨時,雖然有助於抑制物價上漲,但也無可避免地提高了貸款成本。

這就像你努力工作,月薪或許有小幅增加,但菜價、房價卻漲得更快,使得實質購買力不增反減。

因此,在享受國家總體財富增長的同時,我們也必須正視個人生活成本的壓力。

如何將國家層面的財富優勢,轉化為更普遍的民眾福祉,避免財富集中化帶來的社會裂痕,將是政府與社會需要共同面對的挑戰。

綜合來看,臺灣的人均財富與股市市值雙雙創高,無疑是國家經濟實力強勁的展現,這份成就值得驕傲。

這不單單是企業獲利與股市上漲的結果,更是全體臺灣人民長期努力、產業深耕的積累。

然而,我們也要清楚意識到,宏觀數據的美好,並不代表每個人的感受都一致。

面對未來的經濟局勢,投資人應持續關注全球經濟動態,特別是AI創新與全球布局的趨勢,審慎評估風險。

同時,政府也需思考如何透過更精準的政策工具,讓經濟成長的果實能更公平地分享給全民,例如透過薪資調整、社會福利提升,以及引導資金流向實體經濟等方式。

下一次財報季或央行利率會議將是關鍵觀察點,但更重要的是,我們每個人都應學習如何在這個快速變動的時代中,提升自身的財務韌性,讓數字背後的「富裕」真正成為生活中的「富足」。