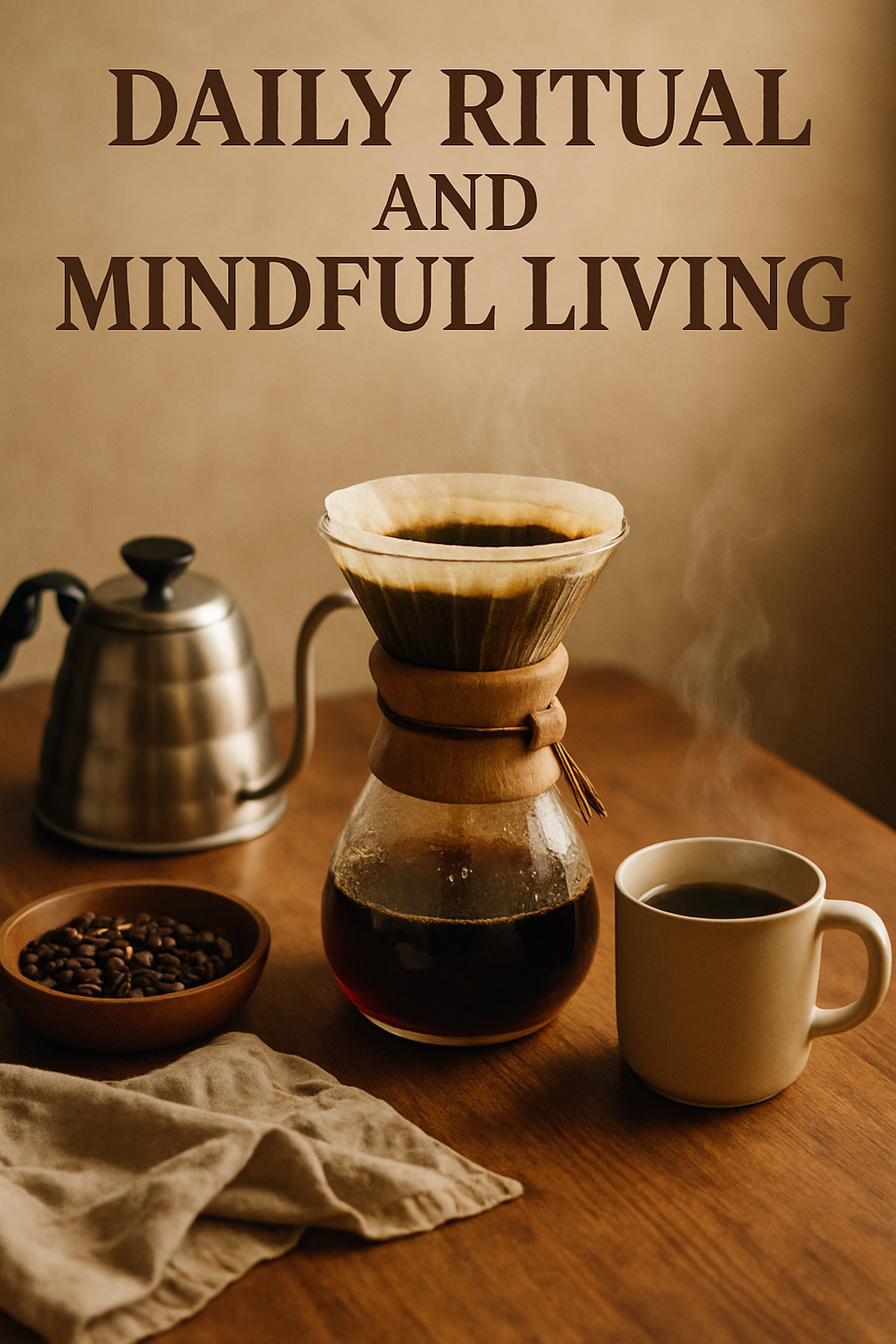

昨晚滑著社群媒體,朋友的 Instagram 限時動態跳出:「今天工作再忙,也要有這杯手沖咖啡的儀式感!」搭配著木質桌面、暖色燈光,和一杯飄散著香氣的咖啡,光看畫面都覺得時間彷彿慢了下來。這不只是一杯咖啡,更像是一種宣言,訴說著:生活再怎麼匆忙,也不能少了那麼一點「自我」。

這股「儀式感」的風潮,悄悄地蔓延在我們日常生活的每個角落,成為現代人追求心靈秩序與生活品質的溫柔註記。打開 Dcard,最近關於「大家每天的儀式感是什麼?」的討論串引發熱烈迴響,底下留言千百種,從睡前的精油香氛、起床後的第一杯溫水,到通勤時固定聽的播放清單,都顯示了人們對於在平凡中創造特殊意義的渴望。這個現象之所以值得我們細細品味,正是因為它映照出我們在快節奏生活中,如何透過這些微小而確定的舉動,來錨定自我、感受存在。

這股「儀式感」的浪潮,並非憑空而來,它其實承載著我們對「美」與「意義」的深切渴望。過往,儀式多半與宗教、傳統或重大節慶緊密相連,莊重而帶有幾分約束力。然而,隨著社群媒體的興起,人們開始將日常的細碎時刻加以「儀式化」,賦予它們一層新的光暈。一頓精心擺盤的早午餐,一個充滿個人風格的居家角落,甚至像是金曲歌后A-Lin在演唱會結束時,即便可能面臨超時罰款,也要堅持唱完的〈晚安曲〉,都成了她與歌迷之間獨特的「儀式感」告別。這份感性與堅持,在 金曲歌后A-Lin聯名麥當勞 翻唱費玉清經典國民歌曲〈晚安曲〉中提及,演唱會的謝幕曲不僅是歌曲,更是情感的連結。同樣地,資深藝人李雪女士,即便在2025年9月25日金鐘獎後成為遺珠,也選擇用「儀式感」來迎接中秋節,這份從容與坦然,在 《影后》李雪成金鐘遺珠不氣餒!儀式感迎接中秋節 的報導中可見一斑。這些例子都說明了,儀式感已從單純的形式,昇華為一種內在心境的展現。它為忙碌生活中的我們,提供了一個框架,讓我們得以在平凡中創造屬於自己的不凡。

那麼,我們為何對這些生活中的「儀式感」如此有共鳴呢?它又反映了我們什麼樣的內心需求?前幾天,Threads 上有個討論串,大家熱烈分享著「最喜歡的睡前儀式」。有人說「泡個熱水澡,敷面膜,再點上香氛蠟燭,徹底放鬆」,也有人只是簡單地「滑手機把 Threads 上的廢文刷完才睡」。而 Dcard 上一篇關於「宿舍日常」的貼文,更是一個貼切的寫照。有同學提到:「就算只是吃便利商店的微波食品,我也會特別用漂亮的盤子裝好,再配一杯氣泡水,才覺得有好好吃東西的儀式感。」底下不少人留言:「對!就是這樣,不然感覺真的很可憐。」

這種發自內心的共鳴,其實反映了我們對於「掌控感」和「意義感」的深切渴望。在現代社會,生活步調快速,資訊爆炸,我們很容易感到焦慮和失序。而儀式感,無論大小,都是一個自我賦權的過程。它將日常瑣事昇華,賦予其獨特的意義,讓我們在忙碌中按下暫停鍵,專注於當下,享受片刻的自我與平靜。就像一杯精心沖泡的咖啡,它不只是為了提神,更是開啟一天工作的心靈準備。或者,就像 2025年9月26日 中學限定:開學的儀式感 所述,學生們在開學前特別準備文具、整理書桌,為新學期注入一份「開學的儀式感」。這些行為,不單單只是習慣,更是一種自我照顧、表達對生活熱情的方式。它可能是在自家陽台點上線香,品嚐一口手工甜點;也可能是在家裡享用越式料理時,特別講究餐桌的擺盤,營造出像 The One儀式感爆燈越南菜🇻🇳 所形容的「儀式感爆燈」。

說到底,生活中的儀式感,其實不一定要花大錢,也不是要過度矯飾。它更像是一種對待生活的態度:用一點點用心,讓平凡的每一天都閃耀著獨特的微光。在步調飛快的社會裡,給自己一個喘息的理由,讓小小的儀式成為生活中的定海神針。它讓我們重新連結自我,感受生命中的美好與安定。那麼,今天,你為自己創造了什麼樣的「儀式感」呢?