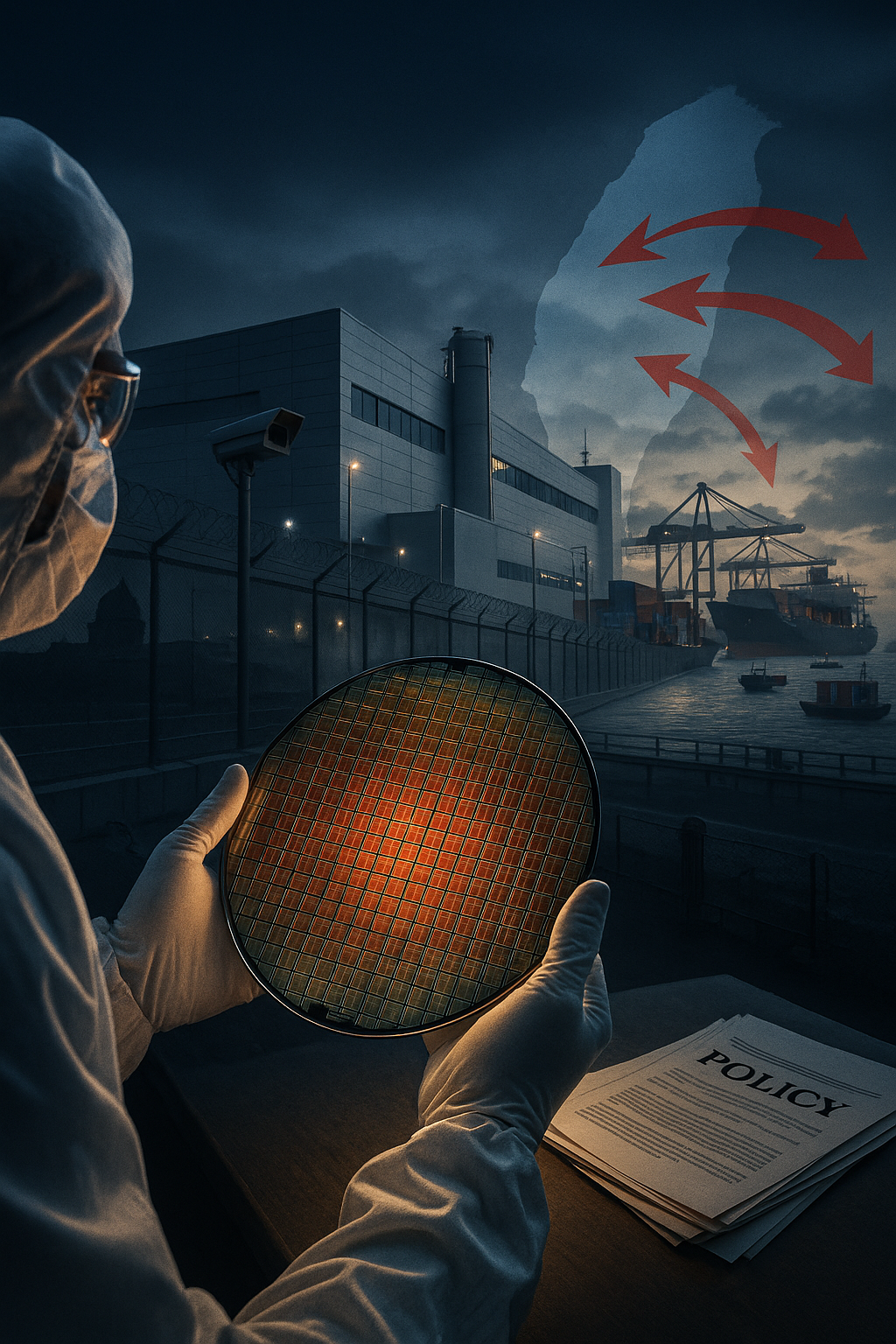

今天的科技大事是美國圍繞半導體供應鏈的政策動作持續升溫。 這值得談,因為關稅、投資誘因和國際布局會直接改變台灣廠商的出貨策略與資本支出節奏。 當全球最核心的半導體製造鏈面臨政策震盪,台灣既是受惠者也最易受創的一方。

事發脈絡不複雜,但影響極深。 近日有報導指出,美國針對某些海外晶片產能的豁免調整,引發台積電等在海外布局的關切。 相關報導指出,美方已撤回對台積電南京廠的某些豁免,暗示後續關稅或更嚴格的管制(參見 美撤台積南京廠豁免 後續半導體關稅恐下重手)。

同時,印度展現強烈追趕意圖,總理莫迪宣布印度商用晶片今年有望投產,東亞以外的新投資熱潮正在成形(參見 印度積極發展半導體,莫迪:商用晶片今年將投產)。

這兩個方向,一邊是地緣政治下的去風險化與管制,一邊是新興供應地的產能擴張,合起來正改寫全球供應鏈版圖。

那這代表什麼趨勢,會如何影響你我? 第一,製造基地的「重配置」速度會加快。 廠商為了避開潛在關稅與政治風險,會評估在南亞或東南亞擴產,但技術傳遞、人才與設備供應不是一朝一夕可解,短期會造成供給斷層或成本上揚。 第二,台灣廠商的談判籌碼與商業模式會轉變。 面對美國政策壓力,選擇在地化或分散化投資的企業,將得到政府補助或盟國合作優惠;但同時,資本支出與研發重心可能從純產能擴張,轉向提升在先進製程與材料(例如碳化矽、化合物半導體)的技術壟斷力。 第三,對消費端的影響不會立刻顯現,但終端價格與產品更新節奏會被拉長。 供應鏈若頻繁搬遷或投入大量資本重建,短中期內會把成本轉嫁到產品上,也會影響像手機、車用晶片的供貨與創新節奏。 此外,政策端強化監管與本土化導向,會讓「科技即國安」的討論更常出現在日常新聞,例如近期社群熱議的地方級 AI 應用成效,也提醒我們技術落地與政策支援必須同步(參見 新北防汛黑科技:AI「預知」暴雨比氣象署快16分鐘)。

收斂觀點與提醒:半導體不是只是工廠與設備,它是政策、資本與技術三者合力的結果。 台灣既有世界級製程優勢,也面臨外部政治風險與全球產能重排的壓力。 短期應對要務包括提升產業韌性、加速高附加價值研發、以及在外交與經濟策略上爭取更穩定的國際合作。 中長期則要思考如何把受限的「技術競爭力」轉變為不可替代的產業價值,才能在全球政策變動中保有主導權。

參考來源: 美撤台積南京廠豁免 後續半導體關稅恐下重手。 印度積極發展半導體,莫迪:商用晶片今年將投產。 新北防汛黑科技:AI「預知」暴雨比氣象署快16分鐘。