AI幫你比價訂機票,旅遊消費迎來「智慧議價」時代。

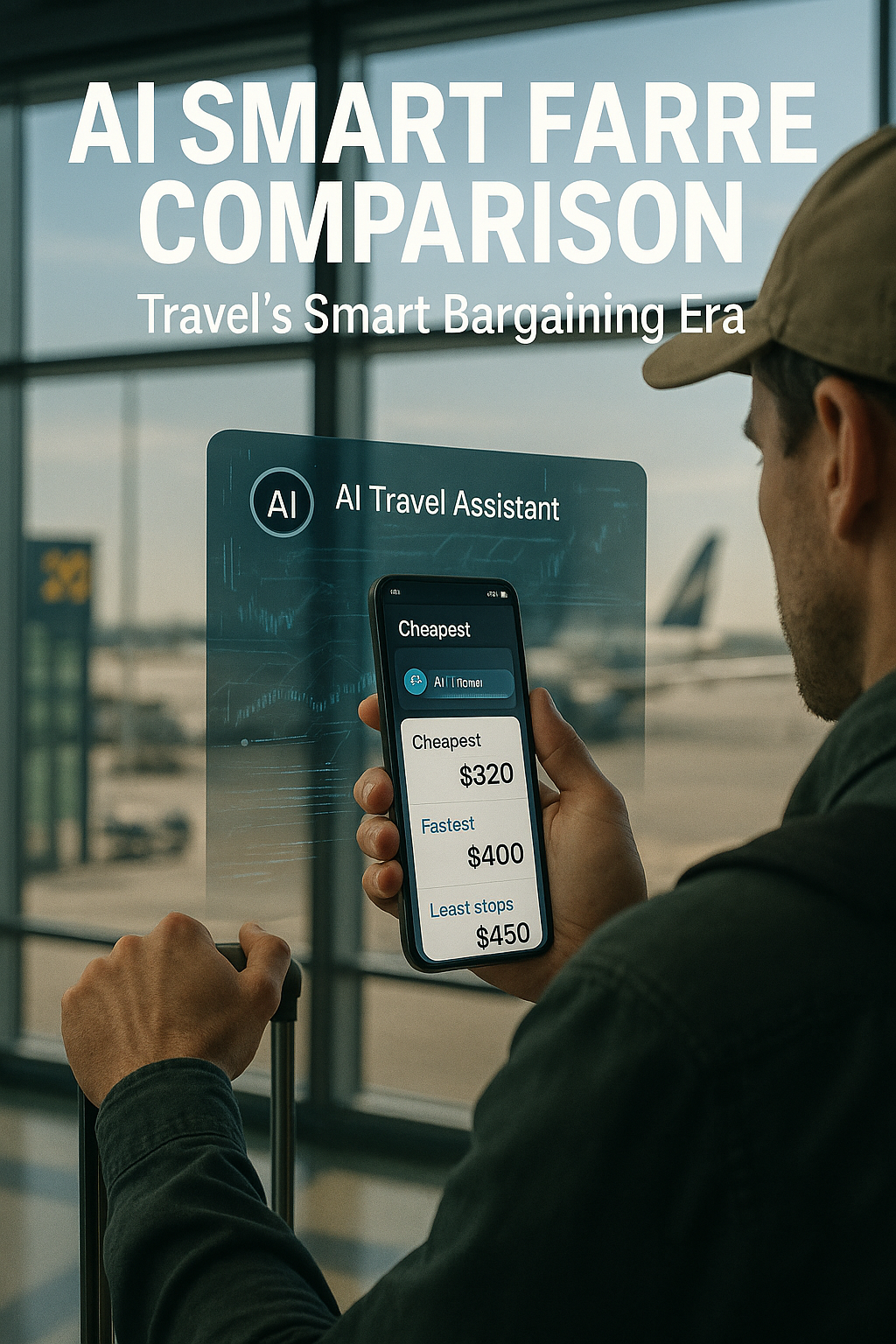

今天的科技大事是:媒體報導 AI 工具能自動幫旅客比價、推薦航班與行程,社群上也開始流傳用 AI 找到超值票價的成功案例。這不只是省錢工具的升級,而是讓消費決策出現新介面,值得討論對個人出行與產業的影響。

這項現象的脈絡是,近年大型語言模型(LLM)與資料串接能力成熟,開發者把航班、飯店與評價資料串到 AI 服務,讓系統能在秒級回應「最便宜、最省時、最少轉機」等複雜條件。媒體報導指出,使用者透過簡單指令,就能獲得比傳統比價網更個人化的建議,並節省搜尋時間。這波應用在旅遊業並非孤立,而是 AI 代理人(AI Agent)概念在消費場景的具體化,從推薦走向代辦,改變了資訊獲取與交易流程。(參考報導:Yahoo奇摩:AI找優惠航班,省錢省時又簡單。)

這代表的趨勢與對你我的影響有三個面向。第一,效率與個人化升級,消費者能更快速比對複雜選項,節省時間並獲得更貼近需求的方案,但同時會愈來愈依賴 AI 的過濾與排序規則。第二,資訊權力轉移,平台或工具的演算法將決定哪些航班、哪些業者被看見,對中小旅行業者既是機會也是風險;業者若不適應,可能被演算法邊緣化。第三,隱私與透明度議題被放大,AI 需串接大量價格與偏好資料才能給出準確建議,消費者應關注資料來源、比對邏輯與是否存在商業置入的可能。對台灣來說,因為旅遊市場規模大、出國與出差需求穩定,相關服務若能做到在地化(如兼顧台灣旅客習慣、台灣航空特殊票務規則),就有很大成長空間。同時政府與消費者保護單位也應檢視演算法透明度與反壟斷風險,避免平台把價格資訊壟斷在少數業者手中。

結論與提醒是,AI 帶來的是服務升級,不是魔術。消費者可以把 AI 當作快速篩選與靈感來源,但重要決策仍需多方比對與留意條款。業者要把握這波變革,既要學會跟 AI 合作,也要保留自身的差異化服務。監管端則需提前布局演算法透明與消費者權益保障,讓「智慧議價」成為市場競爭的助力,而非新的資訊不對稱來源。