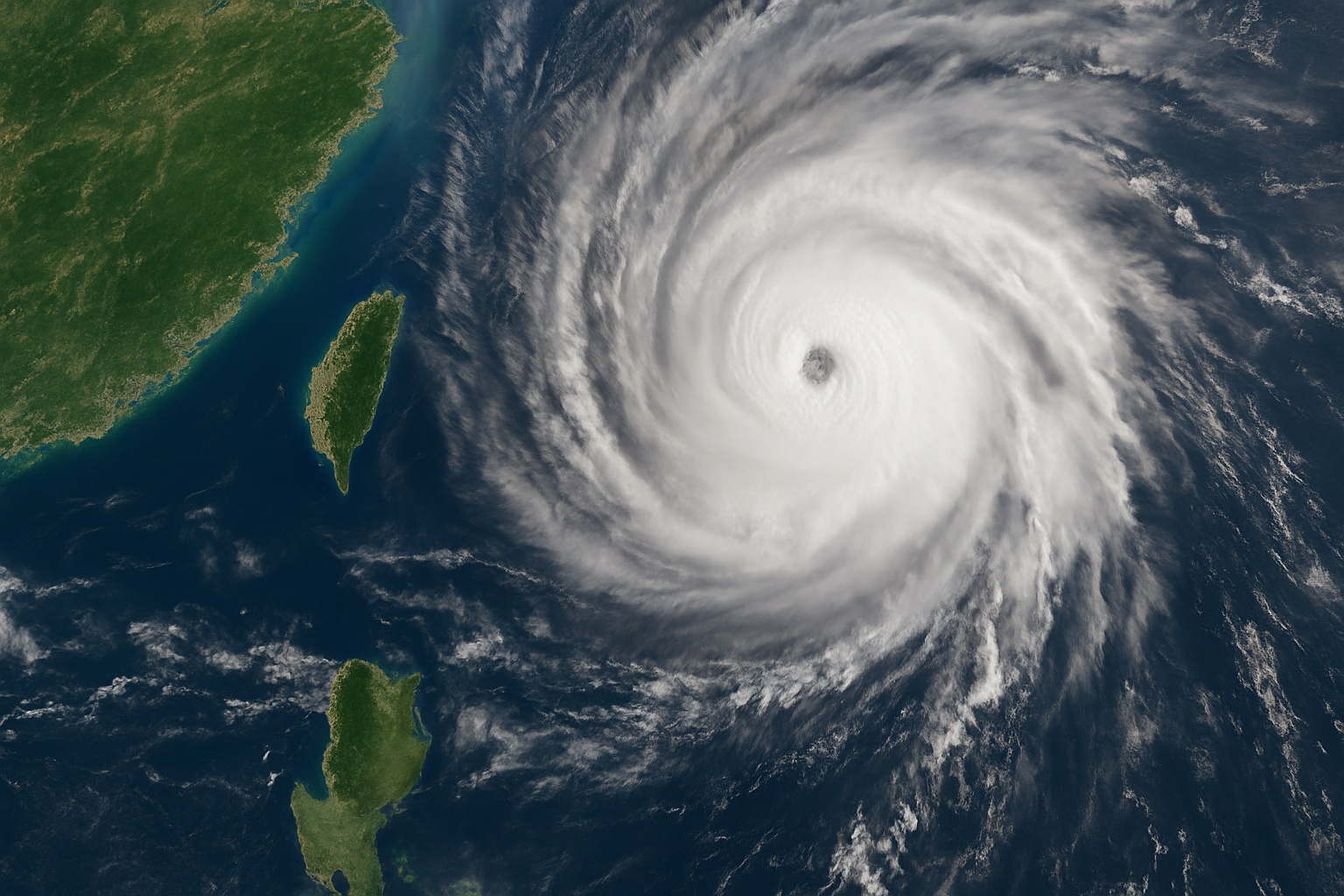

春夏交替時節,氣象話題總是牽動民眾神經。2025年4月底,屬意將成今年首號颱風「蝴蝶」的熱帶擾動99W引爆一波討論熱潮,氣象專家爭相預測其路徑與影響,而梅雨季的腳步似乎也愈發逼近,讓人不禁開始擔憂起接下來的雨量與可能災情。這波氣候現象,為什麼今天特別值得關注?因為它不僅關乎氣象科學的挑戰,也映照出台灣面對極端天氣與自然災害的脆弱與準備狀況。

熱帶擾動99W活躍於菲律賓東南海面,歐洲模式及美國全球模式已連續出現反應,預計將在未來幾天進一步增強成熱帶低壓,甚至成為今年的首號颱風「蝴蝶」。多家媒體紛紛報導,而名氣響叮噹的氣象主播鄭明典也多次在社群媒體提醒,「梅雨季快到了,顯著豪雨災害僅次於颱風」,讓這波天氣變化話題成為熱門焦點。

我們為什麼會對這個首號颱風和緊接而來的梅雨季這麼有感?台灣身處於西太平洋颱風多發區,極端氣候與暴雨災害愈發頻繁,影響民眾生活與經濟活動。更重要的是,每年颱風及梅雨風暴造成的直接與間接損失,凸顯這座島嶼脆弱的基礎建設與災害應變準備仍有不足。例如,近年來颱風造成的淹水、土石流往往修復時程拖長,讓民眾生活陷入長期不便。此外,颱風前的氣象資訊透明與準確預報,關係著上千萬台灣人的生命財產安全。2025年的「蝴蝶」颱風,正是檢驗氣象預報技術與相關颱風應變政策的試金石。

另一方面,梅雨季的提前報到提醒我們,氣候型態正在改變,這不僅是自然現象,還反映出氣候變遷帶來的挑戰。過去台灣主要經歷颱風季和忽有忽無的梅雨季,如今兩者交織,暴雨頻率和強度增強,增加城市排水和防洪壓力。從氣象專家預測5月初開始的首波鋒面到梅雨季的連續豪雨,都讓我們不得不重新思考城市規劃、災害預警系統,甚至是日常生活的習慣調整。

面對這樣的自然現象,我們除了關心颱風生成與路徑外,更應該問自己:台灣在面對日益頻繁的極端氣候時,該如何提升防災韌性?我們能否從這次「蝴蝶」颱風與梅雨鋒面中,吸取警示,加強跨部門合作、完善災害應變、加快基礎建設升級?氣象資訊的普及與正確解讀,也是社會大眾應積極參與的環節。此外,面對變幻莫測的天氣,個人與社區的準備同等重要:準備好急難包、熟悉避難路線、加強社區互助…這些才是降低風災損害的第一線防護。

今年的首號颱風是否如預期生成?它的路徑和威力又會如何影響台灣?這不只是氣象專家的研究課題,更是全島居民共同的關注焦點。而梅雨季的來臨,也象徵台灣迎來一段容易發生豪雨災害的時期。對我們而言,或許該在追蹤颱風消息之餘,也思考如何讓這座土地與居民,更加堅韌與安全。

在風雨來襲前,讓我們共同緊盯天候變化,做好防災準備;同時,也不忘與氣候對話、反思與行動。畢竟,越了解,越能主動掌握自己與城市的命運。