不用將標題寫在文章開頭

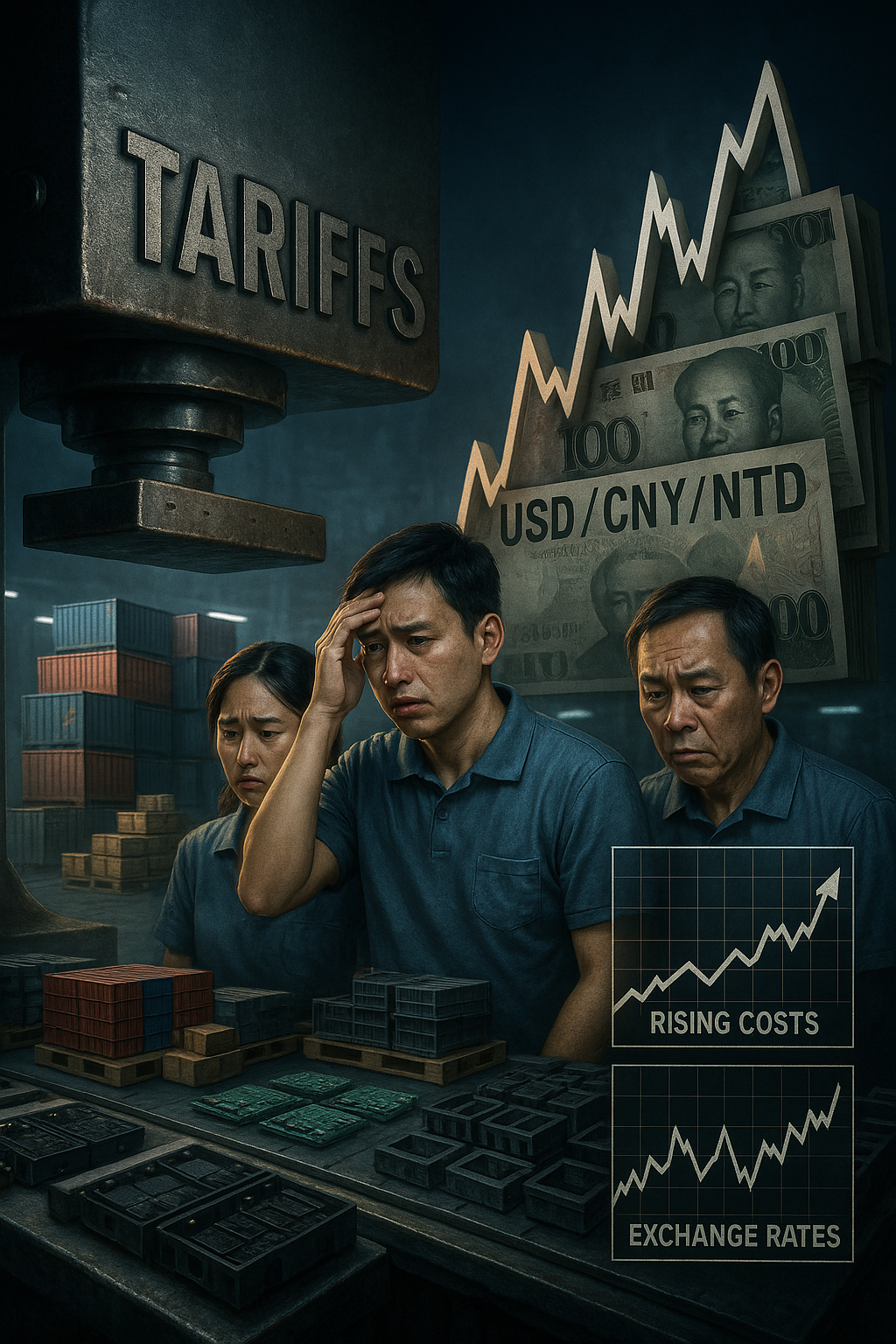

美國與部分國家宣布一波新關稅與匯率亂流,讓台灣產業在8月中旬陷入「夾心餅乾式」壓力。

近兩日市場焦點不是單一新聞,而是關稅衝擊與新台幣匯動交互放大了企業成本波動。

這值得一篇專欄,因為它不只是企業獲利的短期起落,而可能重塑供應鏈定價與就業結構。

從背景看,這波風暴牽涉三條主脈絡:國際關稅政策突變、美元與人民幣波動帶來的匯率風險,以及政府被迫推出的紓困與勞工補貼。

政府已宣布紓困與對應措施,勞動部也將受衝擊行業列入可申請減班補貼的名單,並溯及8月1日。

同時,新台幣在8月13日出現短線升值,收在29.96元,讓部分以進口為主的成本壓力稍緩,卻也帶來出口業者的毛利被擠壓。

企業層面已出現應變:有公司設立境外資金控管公司或加強匯率避險工具來平滑財報波動。

這件事的影響面向不是單一維度。

對投資人來說,短期會看到受關稅與匯率衝擊的族群分化:外銷、毛利率薄的中小製造、以及關鍵零組件供應鏈更容易成為受災戶。

持股建議從「題材投機」轉為「風險管理」:注意公司是否有有效的匯率對沖策略、價格轉嫁能力、以及訂單能見度。

對中小企業與製造業主來說,這像是薪水不變但進貨成本飆高的情境。

若缺乏議價能力,短期可能靠政府補貼渡過,但長期需檢視生產基地配置、採購幣別與客戶結構是否可調整。

對一般消費者,最直接的是物價波動與就業風險:關稅提高與供應鏈重組可能推升部分食品、零組件與耐用品價格;若產業大幅縮編,低技術職缺首當其衝。

更重要的是,這不只是一次數字震盪,而是國際貿易規則與供應鏈治理正在改寫,台灣要同時面對匯率短期波動與長期供應鏈重整的雙重挑戰。

結論:政府的紓困與勞工補貼是急救藥,但不是長期解方。

投資人與企業應把眼光拉遠一點:檢查資產負債表上的外幣曝險、供應鏈替代選項與議價能力。

對一般讀者的提醒是務實的——短線市場震盪可怕,但把注意力放在「公司防護力」與「自身技能與支出的彈性」上,比追短線消息更有用。

接下來值得關注的指標包括下次利率會議、政府是否擴大產業救助,以及主要貿易夥伴是否進一步調整關稅政策。

資料來源與延伸閱讀:

應對關稅衝擊 政府救產業 紓困政策齊發(聯合新聞網)

受關稅、匯率衝擊…勞動部後續研議失業補助(聯合新聞網)

新台幣結束連3黑 升值6.6分、收29.96元(自由財經)

因應匯率造成的財務波動 保瑞成立4000萬美元境外資金控管公司(經濟日報)

匯率期 避險利器(經濟日報)