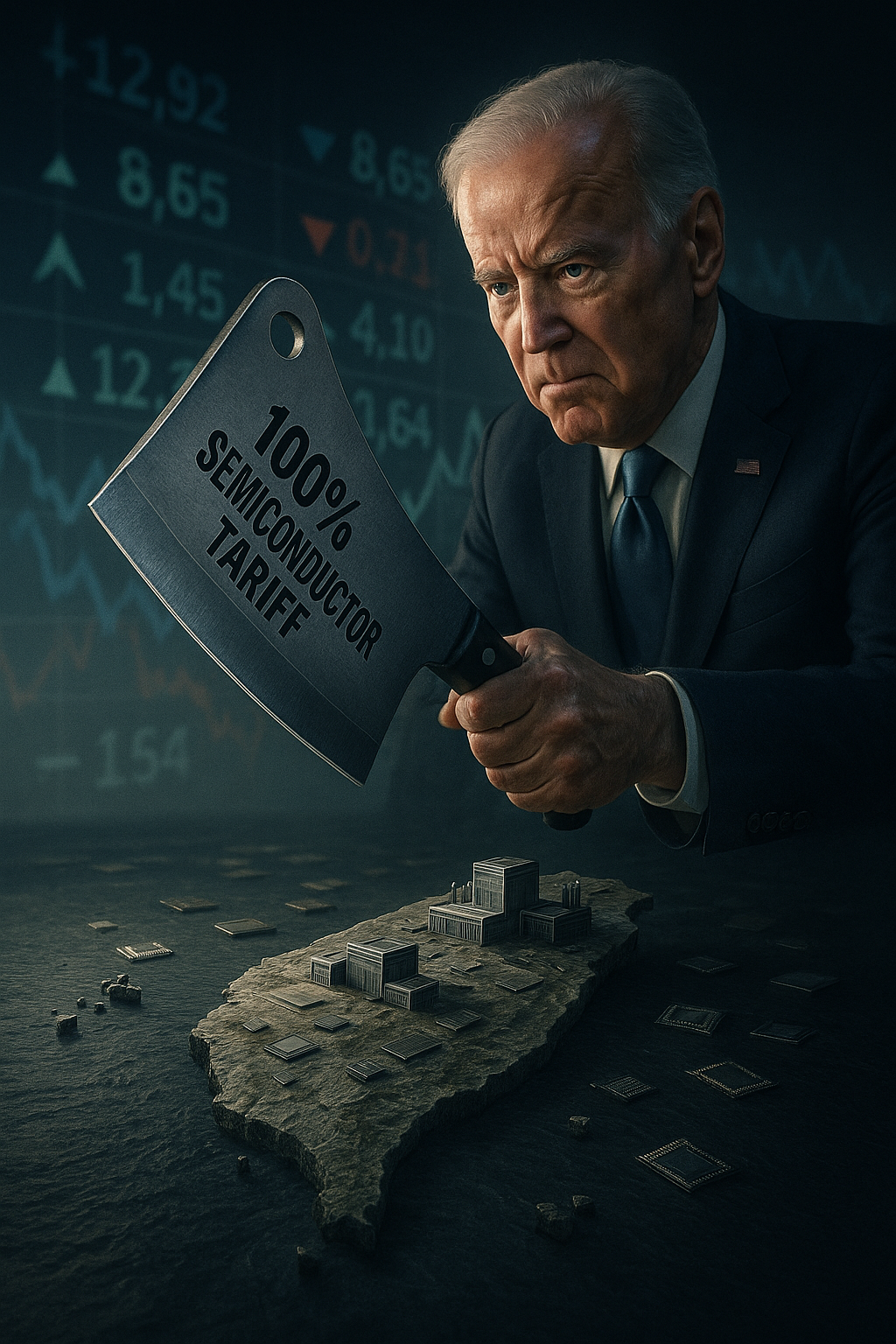

今天的科技大事,是美國總統公開提出對半導體課徵 100% 關稅的震撼宣示。

這個消息立刻成為市場與政經圈的頭條,台積電被點名可豁免,股價、匯市隨之劇烈反應。

為什麼值得談?因為半導體不只是產業競爭,而是國家安全、供應鏈重塑與資本流向的交會點。

這件事的脈絡與關鍵背景。

美國這次把矛頭指向半導體,核心在於「重建國內製造」與對戰略性科技的掌控意志。

同時,白宮談判與產業豁免條件也帶出一個明顯訊號:若企業承諾在美國投資生產,就有機會免受處分。

市場於 2025 年 8 月 10 日當天的反應,短時間內出現股匯雙漲,台積電股價更出現上揚跡象,因為市場認為「豁免」與其在美投資的地位有關。

不過,新聞也指出,這項政策對台灣中下游供應鏈的影響,存在分層風險;第一名(指台積電)或許有回旋空間,第二名、第三名的廠商則容易被擠壓或被迫調整布局。

這代表的趨勢與對你我的影響。

一,供應鏈再在地化與政治化加速。

美國挾政策工具,逼迫晶片生產回流或至少「部分回流」。

對台灣來說,這既是風險也是機會:風險在於中下游廠商可能被排除於美國供應圈外;機會在於能把握高階製程、IC 設計與先進封裝等「非離散製造」的價值擴張。

二,產業分工將更細緻,企業需重新評估「在哪裡做什麼」。

台灣廠商若要保有美國市場接單,需要更明確的投資承諾或轉型方案。

三,價格面向──即便台積電被豁免,關稅與保護主義仍可能推升半導體相關元件成本,間接成為 3C 商品通膨的推手,消費者可能在手機、電腦與車用電子上感受價格壓力。

四,資本與人才流動會重新分布。

投資人會把目光從純粹成本優勢,轉向「能否符合地緣政治要求」的企業;人才也會被「在地化投資計畫」吸引到美國或其他友好國家。

最後,留意時空交錯的熱點:同一天美國也在消費端出現電動車補貼效應,讓美國市場 EV 銷售出現短期熱潮;這會增加對車用晶片的需求彈性,也加深半導體供需的結構性變化。

同時,社群上對 AI 的熱議(例如爆紅的 AI 迷因影片)提醒我們,科技議題的公共討論節奏加快,政策與市場反應會被放大到社會面。

結論與觀察提醒。

短期內,台灣應避免把希望全押在「某一家公司被豁免」上;更務實的策略是推動整體供應鏈的競爭力提升與分散風險。

政策面要做兩件事:一是加速協助廠商走向「高階分工與差異化」,二是加強外交與多邊談判,爭取更清晰的豁免與合作規則。

企業層面要快速盤點哪些業務必須在美國本地化,哪些可以留在台灣做高附加值端。

消費者則可預期短期內電子產品價格波動的可能性,但長期看,台灣若能抓住封裝、設計與材料等關鍵環節,仍有機會把外在政策風險轉化為競爭優勢。

接下來值得關注的,是美國對「豁免條款」如何界定,以及台灣企業是否會提出實際且具體的美國投資路徑。

參考來源與延伸閱讀。

川普稱半導體關稅100% 劉鏡清: 對台積電是利多。

川普宣布半導體100% 關稅台積電受豁免股價飆新高。

優惠快沒了 美電動車熱銷(經濟日報 / UDN)。

華為秀AI推理加速技術(聯合新聞網)與社群熱議的 AI 迷因現象。