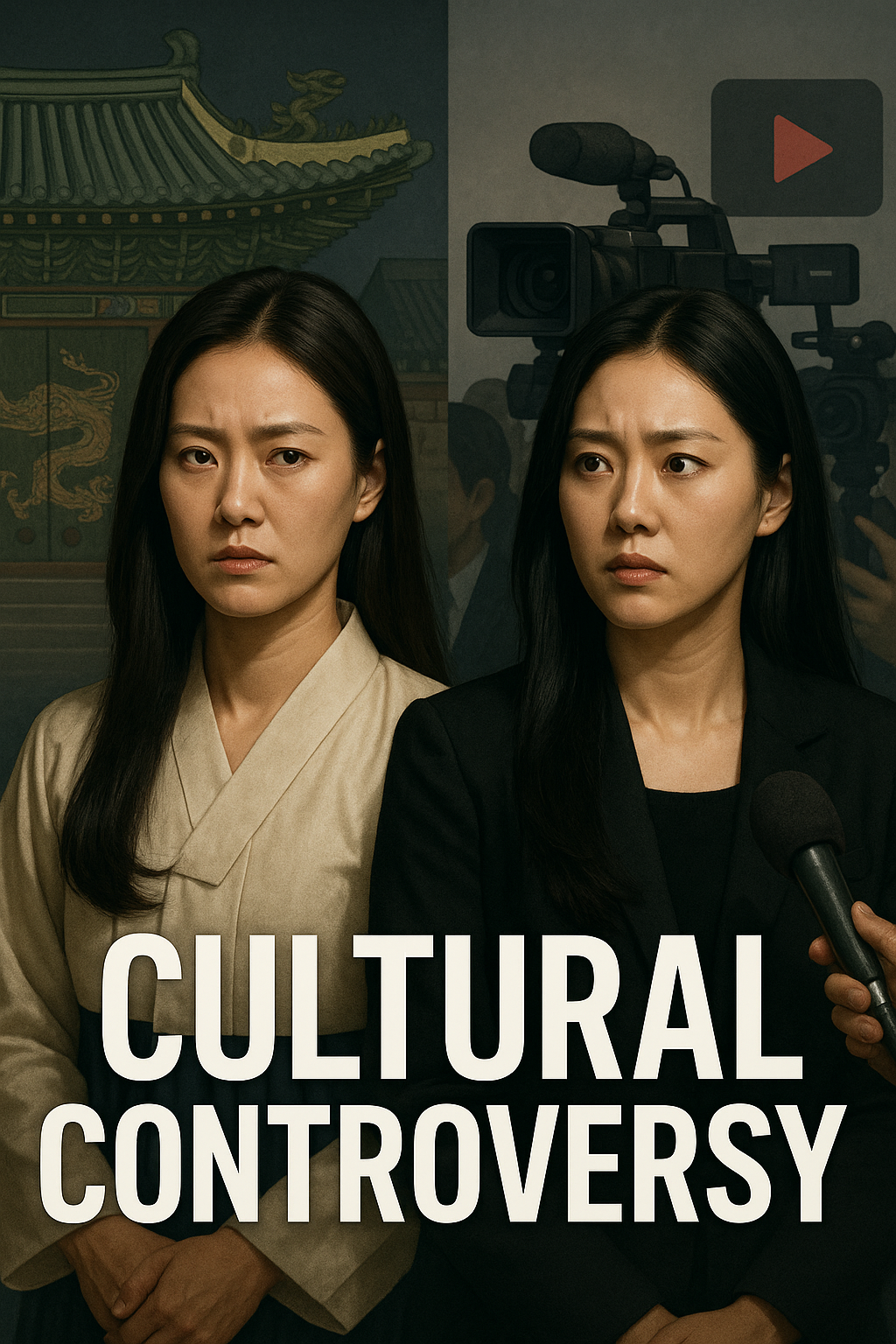

最近幾天,娛樂圈又傳來一陣騷動。這回,箭靶指向的竟是國民初戀秀智與女神全智賢的新韓劇,兩部作品雙雙被貼上「辱華」標籤,再度引爆社群的文化敏感度神經。這不是第一次,也恐怕不會是最後一次,但每一次的爭議,都像在提醒我們,當文化碰撞上政治正確,內容創作者得在鋼索上走得多麼小心翼翼,也讓我們不禁想好好聊聊這個「老梗」話題,究竟背後反映了什麼有趣現象。

爭議起因來自秀智主演的新劇,有報導指出劇中「故宮套餐超難吃還貴得要死」的台詞,以及一些對中國宮廷文化符號的使用,被部分網友解讀為刻意貶低與扭曲。同樣地,全智賢的新劇《暴風圈》也陷入類似風波,甚至被部分大陸媒體嚴厲批評為「近年最沒知識韓劇」,再度掀起「限韓令」可能重啟的憂慮。這兩則消息在 2025 年 10 月 6 日、7 日連續登上版面,無論是LINE TODAY 的「故宮套餐超難吃還貴得要死?秀智新劇又被批辱華」,還是聯合報數位版的「全智賢新劇《暴風圈》陷辱華風暴陸限韓令重啟聲再起」,都清楚點出這次風波的嚴重性。在 Threads 上,有網友直言:「又來了,韓劇是不是每隔一陣子就要被『辱』一下?」IG 限動上也不乏各種酸言酸語,有人寫下:「要賺人家的錢,卻老是踩到雷,是多不懂避險?」這些反應都顯示,這種文化爭議已經成了娛樂圈的常態。

其實,這類「辱華」爭議之所以會一再引發社群熱議與共鳴,不單單是劇情內容的本身,更深層地反映了當前國際關係與文化交流的複雜性。過去,韓劇以其獨特的敘事風格和製作水準席捲亞洲,甚至走向全球,但隨著影響力擴大,對於細節的文化描繪,往往成為焦點。當內容創作者試圖融入異國文化元素時,如何在保持故事原創性的同時,又能避免觸碰敏感神經,無疑是一大挑戰。從這次的事件來看,不論是秀智新劇被指控對歷史文化的輕蔑,或是全智賢新劇被批評為缺乏知識,都顯示出對於「文化挪用」與「錯誤詮釋」的極度敏感。這份敏感度,在華人文化圈中尤為顯著,任何一點「偏離」都可能被放大解讀,進而上升到民族情感的高度。

對於製作方來說,要同時迎合全球觀眾的口味,又得小心翼翼不觸犯特定地區的潛規則,這就像走在一條隨時會爆炸的路上。我們看到許多韓劇試圖打造更具普世價值的題材,但一旦涉及歷史、宗教或敏感的文化符號,就很容易「中槍」。這種現象不僅反映了特定市場的強大話語權,也凸顯了文化內容全球化過程中,創作者必須肩負的更大責任。然而,換個角度看,難道所有的藝術創作都必須戴著鐐銬起舞嗎?創作自由與文化尊重之間的界線,到底該怎麼拿捏,才能讓影視作品既能引人入勝,又不至於被口水淹沒呢?

這場關於文化敏感度的拔河,短期內似乎難以畫下句點。從過去的「限韓令」風波,到如今的頻繁「辱華」指控,我們看到的不僅僅是單一戲劇的爭議,更是一種長期存在的文化張力。或許,這會促使未來影視作品在跨文化題材上更加審慎,或者,它終將讓觀眾對於「辱華」這兩個字的定義,產生更深層次的思考。身為娛樂觀察者,我期待看到更多元、包容的文化對話,而非一次又一次的爭執。畢竟,娛樂的本質是帶來快樂與啟發,不是嗎?