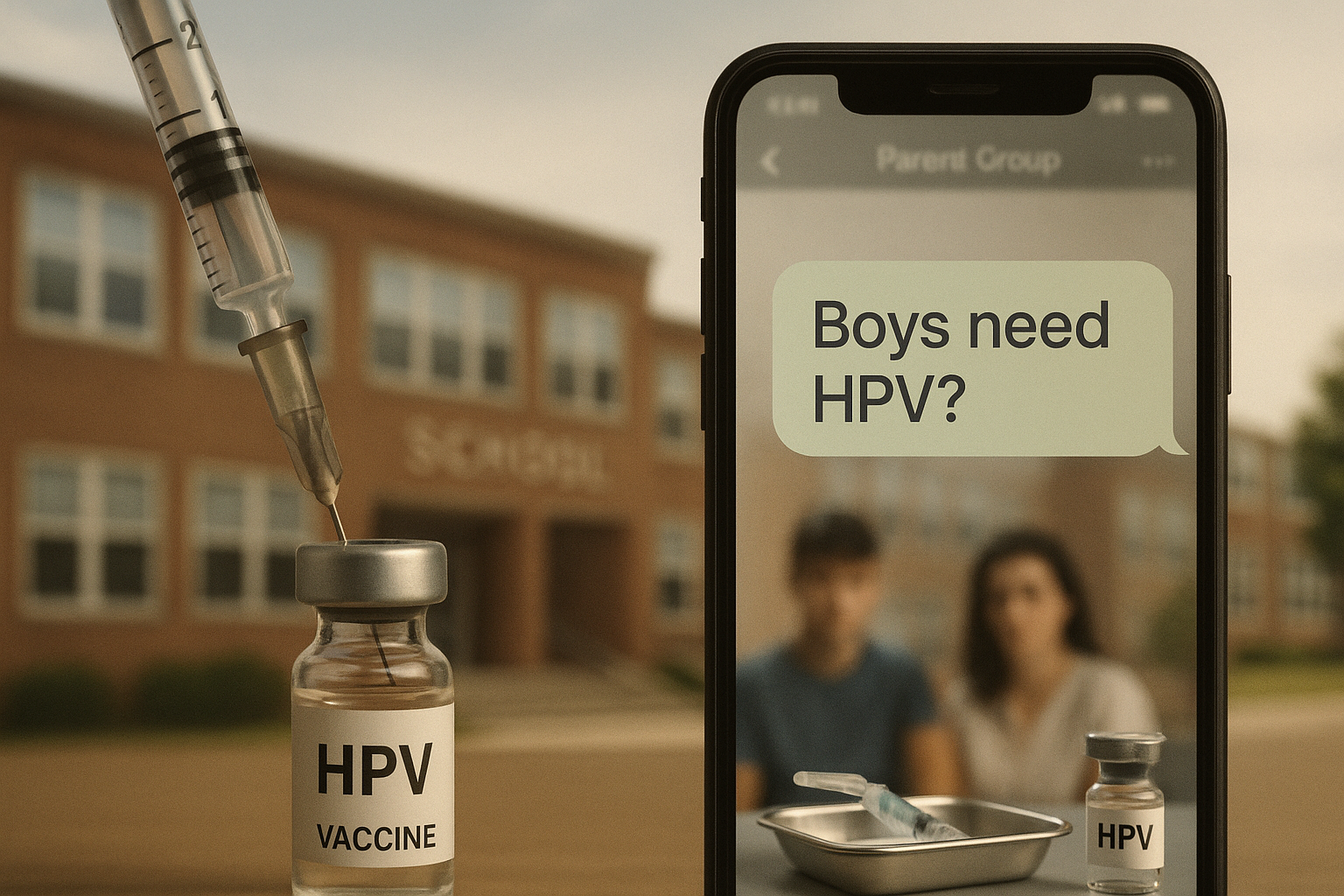

最近接到班上家長群組的訊息,話題不是期中考也不是校外教學,卻是一張衛教單和一句:「男生也要打 HPV 嗎?」。很多家長第一反應是驚訝,因為過去大家習慣把 HPV 疫苗當成女生的事。但從今年九月起,台灣將把公費 HPV 疫苗納入國中男生校園接種。這不是流行話題,而是公共衛生政策的轉折,家庭需要想清楚要怎麼跟孩子說明,與何時安排接種。

這項政策為什麼會上頭條?

衛教與政策端過去十年對 HPV 的認知逐步改變。最初台灣的公費 HPV 疫苗主要以預防女性子宮頸癌為主。但研究與國際經驗顯示,HPV 也會導致男性口咽癌、生殖器癌與疣等疾病。所以把公費對象擴大到男生,既是保護個人,也是阻斷病毒在群體中的傳播。媒體報導指出,政府預估納入國中男生後,受惠學生數上看十幾萬人,將採校園接種方式執行,以提高覆蓋率與便利性。相關新聞整理時也成為社群熱點,家長社群、校方與診所都開始討論接種時機與注意事項。(參考報導:聯合新聞網〈公費HPV疫苗納入國中男生 9月起施打〉與 NOW健康〈公費HPV疫苗9月擴大施打! 國中男女生配合校園接種〉)

我們為什麼會被這件事打中?

三個層面值得注意。

第一,家長的不確定感。過去 HPV 與子宮頸癌連結太深,家長容易以為「女生打、男生不用」,政策改變讓很多人措手不及。

第二,青春期接種時機的焦慮。國中生正值青春期,家長會擔心疫苗安全、對發育的影響或是接種是否等同「鼓勵早戀」,這些都是情緒面的反應,需要科學資訊來安定。

第三,便利性與成本考量。校園接種把費用與時間門檻降低,但也要求家長事先同意、學校協調與衛生單位配合,因而在實務操作上產生討論。其實國際研究顯示,HPV 疫苗在青少年期施打效果最好,且安全性經多年追蹤證實良好。把公費擴大到男生,不只是單一孩子的防護,也是打造群體免疫與未來降低相關癌症負擔的長期投資。媒體與社群討論,正反映了台灣家庭在面對新公共衛生政策時典型的焦慮與期待。

實務上家長可以怎麼做?

先了解疫苗資訊再決定,而不是被錯誤資訊牽著走。

可以從三件事著手:一,向學校與衛生局索取官方說明,確認接種時程與同意書內容。

二,詢問家庭醫師或校護關於疫苗成分、副作用與過敏注意事項,尤其有慢性病或免疫問題的孩子需醫師評估。

三,和孩子以開放的方式溝通,說明疫苗的預防目的與常見副作用(如注射部位疼痛、短暫發燒),讓孩子知道這是保護自己的行為,而不是道德評斷。若你在社群看到誇大的副作用或不實資訊,記得交叉比對媒體來源或向衛生單位求證。同時也別忘了,疫苗只是預防工具之一,性健康教育與定期健康檢查同樣重要。

這項政策既是科學,也是社會溝通的測試。若你是家長,問的不是「現在要不要跟風」,而是「我準備好用科學與孩子談這件事了嗎?」。若你是老師或校護,這是協助家庭理解與安排接種的關鍵時刻。最後一個提醒:當資訊滿天飛,最可靠的起點往往是官方說明與家庭醫師的建議。

(參考來源:聯合新聞網〈公費HPV疫苗納入國中男生 9月起施打〉 https://udn.com/news/story/7266/8935427 ;NOW健康〈公費HPV疫苗9月擴大施打! 國中男女生配合校園接種〉 https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=67861)